Se baigner à nouveau dans la Seine : cet objectif a été porté par plusieurs politiques depuis plus de trente ans, sans toutefois réussir à devenir réalité. Courantes au XVIIe siècle, les baignades en eaux vives urbaines (1) ont progressivement été abandonnées, notamment en raison de la pollution des rivières. Ce vieux serpent de mer pourrait toutefois refaire surface dans le sillage des Jeux olympiques de 2024.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a ainsi confirmé, dimanche 9 juillet, l'ouverture de trois sites de baignade à Paris en 2025 : à côté du port de l'hôtel de ville (au bras Marie) dans le IVe arrondissement, en face de l'île au Cygnes dans le XVe arrondissement (au bras de Grenelle) et dans le XIIe arrondissement, au niveau de la passerelle Simone-de-Beauvoir (à Bercy). « Les plans d'eau surveillés seront délimités par des bouées et un ponton pour y accéder, avec des espaces pour se changer, se doucher et ranger ses affaires sur les quais », projette la Mairie.

Pour espérer y parvenir, un travail de longue haleine a été entrepris depuis 2016 et un appel à manifestation d'intérêt lancé pour mettre en lumière les sites de baignade potentiels. Vingt-trois lieux ont alors été identifiés (dont cinq à Paris) en 2018 pour lesquels des études plus approfondies devaient être lancées. En 2019, un plan d'action de 1,4 milliard d'euros pour améliorer la qualité des eaux a été mis en place et un protocole d'accord (2) entre les parties prenantes (3) a été signé. Plus récemment, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé pour réduire les déchets flottants sur le fleuve et les berges.

L'objectif de ces actions est de permettre les épreuves de natation en eau libre et du triathlon entre le pont Alexandre-III et le pont de l'Alma pour les Jeux olympiques de 2024. Et pour cela, réduire la présence de type bactéries « témoins des contaminations » à un niveau compatible avec la tenue des compétitions (4) .

Mais également, en adéquation avec une attente du Comité olympique, de maintenir ouverts des sites de baignade après l'événement. Et donc de conserver des conditions de qualité de l'eau compatibles avec la baignade.

Les quatre axes du plan d'action baignade

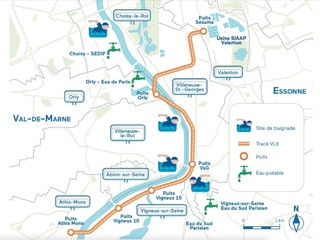

Quatre grands axes structurent le plan d'action pour améliorer la qualité de l'eau : tout d'abord, le traitement bactériologique des eaux usées en sortie de stations d'épuration. Deux usines du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (Siaap) sont plus particulièrement ciblées : celle de Marne-Aval, à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), et celle de Seine-Amont, à Valenton (Val-de-Marne).

Aujourd'hui, la réhabilitation de l'unité de désinfection par ultraviolets de la station Marne-Aval est terminée. Celle de Valenton sera dotée d'un traitement alternatif aux UV et à l'ozonation utilisant de l'acide performique (5) (PFA). L'unité est construite et sa mise en service a été progressive depuis le mois de juin. Depuis le 17 juillet, elle est complétement opérationnelle.

Autre axe de travail : la réduction des rejets d'eaux non traitées à l'occasion d'intempéries. Pour cela, plusieurs pistes doivent être suivies, dont l'amélioration du fonctionnement du réseau unitaire d'assainissement de la Ville de Paris, la création de bassins de stockage-restitution, la mise en place de solutions de dépollution des eaux pluviales (SDEP) et la déconnexion du réseau des eaux pluviales (avec un objectif de 600 ha/5 % de surfaces actives d'ici à 2024).

Le troisième objectif du plan d'action vise les mauvais branchements sur les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales. Ainsi, près de 35 000 erreurs de branchement conduiraient à ce que des eaux usées finissent dans des réseaux d'eaux pluviales qui rejoignent directement les rivières. Inversement, 88 000 branchements seraient non conformes en raison d'eaux pluviales qui s'écoulent dans les réseaux d'eaux usées, provoquant des déversements dans les rivières lors de fortes pluies. À la suite d'une incitation réglementaire de la loi Climat et résilience et grâce à des subventions, 5 000 propriétaires auraient engagé des travaux de mise en conformité (6) , selon la préfecture d'Île-de-France.

Le dernier axe concerne les rejets des bateaux (essentiellement des péniches transformées en habitations permanentes) avec une sensibilisation des propriétaires, l'obligation de se raccorder au réseau public de collecte sur le quai ou l'étude de solutions de traitement alternatives, si ce n'est pas techniquement envisageable. Sur les 280 bateaux initialement concernés, 71 doivent encore engager des travaux d'ici aux Jeux olympiques de Paris (JOP).

Une concrétisation qui pose questions

Dans un article (7) sur la baignade urbaine, des chercheurs en sciences sociales, notamment de l'Inrae, interrogent sur la gestion de ces sites. « L'effort pour l'"héritage" baignade des JOP se concentre sur les territoires susceptibles d'influencer le choix de la zone où auront lieu les épreuves des Jeux et ne s'exerce pas uniformément à l'échelle de la métropole, constatent-ils. Qu'en sera-t-il de l'action d'amélioration de la qualité bactériologique des cours d'eau après la tenue du mégaévènement ? Les aides exceptionnelles (notamment pour la mise en conformité des mauvais branchements) seront-elles pérennisées et les obligations instaurées par l'article 63 de la loi Climat et résilience étendues ? »

Si l'accent a été mis sur l'aspect bactériologique, les chercheurs pointent la nécessité d'intégrer d'autres aspects, comme la sensibilisation sur les risques de la nage en eaux vives urbaines. Car la communication (8) sur l'amélioration de la qualité de l'eau peut entraîner une extension des baignades sauvages en dehors des sites officiels.

La « convergence entre l'objectif écologique (amélioration de la qualité de l'eau, protection des berges, de la faune et de la flore) et celui de "ludification" par la création de sites de baignade n[e va] pas de soi, notent-ils également. Les sites de baignade apparaissent comme des espaces où s'expriment de nombreux conflits d'usage. » Et complexifient d'autant leur gestion. Autre question : les conséquences de la fréquentation par les baigneurs sur la qualité de l'eau (par exemple par l'usage de crèmes solaires). Des questions qui se poseront de façon accrue dans un contexte de changement climatique et de sécheresse plus marquée.

L'aspect financier de l'aménagement et de la gestion des sites ne doit également pas être oublié. « En période inflationniste et de montée des prix de l'énergie, le coût de fonctionnement des piscines artificielles ou naturelles doit également être examiné, estiment les chercheurs. En considérant que la création de sites de baignade en eau naturelle viendrait s'ajouter à l'offre de piscines artificielles à laquelle elle ne peut se substituer qu'en période estivale, on peut s'interroger sur la capacité des communes à assumer ce nouveau coût. »