Ce lundi 25 octobre, RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, a rendu les principaux résultats de son rapport « Futurs énergétiques 2050 (1) », attendu de pied ferme par la classe politique et les acteurs du secteur de l'énergie. L'étude complète, quant à elle, sera publiée au cours du premier trimestre 2022 et contiendra, entre autres, un croisement détaillé des différents scénarios exposés aujourd'hui.

Fruit d'un travail de deux ans, ce rapport a été élaboré en réponse à une saisine du gouvernement et en concertation avec un « conseil scientifique indépendant » ainsi que des institutions comme Météo-France, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), l'Agence de la Transition écologique (Ademe), Enedis, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) ou encore l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Pour RTE, cette étude constitue une première, poussant la réflexion prospective sur près de trente ans, avec la neutralité carbone en 2050 comme cible.

Une étude cadrée par la politique actuelle

Dans l'optique d'amener à zéro les émissions nettes à cette échéance, la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) 2020 prévoit de favoriser une production d'énergie décarbonée, ne dépendant donc plus des énergies fossiles, et de réduire la consommation énergétique finale de la France de 40 %. Cependant, en 2021, les énergies fossiles (pétrole et gaz, principalement) restent majoritaires, à 60 %, dans le mix énergétique français. La consommation d'énergie annuelle totale, elle, est estimée à 1 600 térawattheures (TWh) – que la SNBC souhaite abaisser à 930 TWh. Elle impose, pour cela, une électrification des usages : soit, augmenter la part de l'énergie consommée en électricité de 25 %, aujourd'hui, à 55 %, en 2050.

Deux autres trajectoires alternatives sont envisagées par RTE. La première s'appuie sur des « changements de modes de vie plus ou moins profonds dans les secteurs résidentiel, tertiaire ou des transports », étaye Xavier Piechaczyk. Cette trajectoire de sobriété réduit la consommation d'électricité à 555 TWh/an d'ici à 2050. La seconde – rehaussant la barre de la consommation électrique à 755 TWh/an – mise sur une réindustrialisation profonde, avec une part de l'industrie manufacturière portée à 12 ou 13 % dans le PIB (contre 10 % dans la trajectoire de référence) au sein d'une relocalisation massive de l'activité (pour pallier les émissions de gaz à effet de serre « importées »). « La consommation électrique augmente dans tous les cas, y compris dans la trajectoire de sobriété », affirme le président du directoire de RTE. Et chaque scénario se limite « au même niveau de sécurité d'approvisionnement qu'aujourd'hui », ajoute Thomas Veyrenc, directeur du pôle stratégie chez RTE.

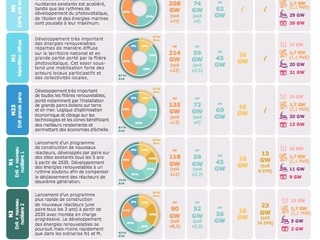

Six scénarios « de référence », avec ou sans nouveau nucléaire

Les trois options « N » prévoient la mise en service de huit à quatorze EPR2 (réacteurs pressurisés européens de deuxième génération) et d'aucun à « plusieurs » petits réacteurs modulaires (SMR) entre 2035 et 2050. Dans le scénario N03, qui donne le plus de place à l'énergie nucléaire, RTE préconise l'installation de 27 gigawatts (GW) de nouveaux réacteurs nucléaires (dont 4 GW de SMR) d'ici à 2050. Cela nécessite le « lancement d'un programme plus rapide de construction de nouveaux réacteurs », soit une paire tous les trois ans dès 2035. De plus, « cela implique d'exploiter le plus longtemps possible le parc nucléaire existant », prolongeant son exploitation jusqu'à soixante ans, écrit RTE. Dans ce contexte, les énergies renouvelables pèsent 70 GW, pour le solaire photovoltaïque, 40 GW pour l'éolien terrestre et 22 GW pour l'éolien en mer.

Les scénarios impliquant une telle relance du nucléaire supposent aussi la capacité de la France à s'attaquer à de lourds défis technologiques. En matière de prolongation de « l'ancien nucléaire » et d'installation de quelques SMR, « la faisabilité est à démontrer dans les dix prochaines années, car ce n'est pas encore le cas aujourd'hui », remarque Thomas Veyrenc. Dans son rapport, RTE insiste, néanmoins : « se passer de nouveaux réacteurs implique des rythmes de développement des énergies renouvelables plus rapides que ceux des pays européens les plus dynamiques ».

100 % d'énergies renouvelables : « possible, mais difficile »

L'optique du 100 % énergies renouvelables (déjà abordée par RTE dans un précédent rapport, en janvier 2021 avec l'AIE), quant à elle, est considérée comme un « chemin possible, mais difficile » de la part des analystes de RTE. Rien que pour le solaire, cela suppose, par exemple, dans le scénario médian (M1) d'atteindre 200 GW de capacité photovoltaïque raccordée, dont 35 GW dans le secteur résidentiel. « Une maison sur deux sera dotée de panneaux photovoltaïques en autoconsommation partielle », illustre le directeur du pôle stratégie. Suivant les trois scénarios « M », en 2050, le solaire occupe 0,1 à 0,3 % du territoire et la France compte 15 000 à 30 000 éoliennes (contre environ 8 500 à l'heure actuelle).

Pour les développer à un tel rythme, RTE a identifié deux nécessités. La première est celle du renforcement du nouveau circuit d'approvisionnement « non pas en terres rares, mais en métaux », et plus particulièrement en cuivre. En 2050, le système électrique consommera annuellement plus de 60 000 tonnes de cuivre – et la fabrication des batteries des véhicules électriques, environ 100 000 de plus. Le second besoin est celui de créer un « système hydrogène bas carbone » (comptant jusqu'à 120 TWh/an dans une variante « hydrogène + » esquissée par RTE). L'hydrogène – à produire de manière décarbonée, précise RTE – sera la pierre angulaire d'une mécanique « power-to-gas-to-power » dans laquelle il constituera une forme de stockage d'électricité. Ce gaz vert servira la flexibilité du réseau en alimentant entre 40 et 60 centrales thermiques d'ici à 2050. S'il est préféré au biométhane, notamment, dans ce rôle, c'est pour sa « boucle énergétique moins gourmande » et donc « plus compétitive », selon Thomas Veyrenc.

Bilan économique et environnemental : avantage nucléaire ?

Mais alors quelle énergie, du nucléaire ou des renouvelables, favoriser à l'horizon 2050 ? RTE ne répond pas : son étude « ne fait qu'éclairer le débat », rappelle son président. Néanmoins, l'opérateur public donne une indication économique et environnementale. RTE estime le coût complet actuel du système électrique à 45 milliards d'euros par an. En 2050, dans son rapport, il oscille entre 59 (scénario N03 avec 50 % de nucléaire en 2050) et 80 milliards d'euros (scénario M1, avec 100 % d'énergies renouvelables en 2060) annuellement au total. Le gestionnaire du réseau souligne, en outre, que le prix de l'électricité, de chaque technologie évoquée, pour le consommateur reste difficile à prédire d'ici à 2050. Thomas Veyrenc rassure cependant : « faire le plein à l'électricité coûtera trois fois moins cher qu'un plein d'essence. »

Selon RTE, cette différence de coût économique du système électrique se justifie par l'augmentation entraînée par le gonflement du réseau électrique nécessaire au développement massif des énergies renouvelables (évoquant, notamment, le coût élevé du raccordement des éoliennes offshore). RTE encourage donc, si l'État s'engage malgré tout dans cette trajectoire, un encadrement public fort pour réduire ce coût. Thomas Veyrenc précise, par ailleurs, que les trajectoires alternatives de réindustrialisation ou de sobriété présentent respectivement une variation de plus ou moins 10 milliards d'euros, par rapport aux scénarios de référence. En somme, pour Xavier Piechaczyk, « la solution la plus économique consisterait à maintenir le nucléaire en fonctionnement et d'accentuer le développement des énergies renouvelables les plus mâtures » – vis-à-vis, qui plus est, du « sprint » demandé par la nouvelle cible européenne de réduire de 55 % les émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici à 2030.

Enfin, en termes de bilan carbone de tels scénarios d'électrification du mix énergétique, l'étude de RTE ne montre pas de grandes oppositions. En prenant en compte les empreintes carbone « importées », mais aussi tout le cycle de vie de chaque technologie, « le bilan des énergies renouvelables et du nucléaire restent très bons », résume Thomas Veyrenc. « Il n'y a pas de regret climatique à déployer ces technologies pour remplacer les énergies fossiles, même quand de l'uranium est extrait au Canada ou que des pâles d'éoliennes sont construites au Danemark. » Et pour Xavier Piechaczyk de conclure à l'intention du gouvernement : « il y a urgence à prendre une orientation sur le mix électrique. »