Ségolène Royal a lancé, mardi 26 avril en clôture de la Conférence environnementale, le premier appel d'offres pour le développement de la petite hydroélectricité. L'objectif est de "développer près de 60 mégawatts (MW) de nouvelles capacités ne relevant pas du régime de la concession pour relancer cette filière, par définition dans le respect des enjeux environnementaux et de la continuité écologique", a déclaré la ministre de l'Environnement.

L'arrêté relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables, publié le 25 avril, prévoit que la puissance installée pour l'hydroélectricité sera de 25.300 MW fin 2018 et de 25.800 MW (option basse) ou 26.050 MW (option haute) fin 2023, sans précision relative à la petite hydroélectricité. Des objectifs peu ambitieux qui s'expliquent par le fait que l'hydroélectricité est déjà en retard sur ceux définis par la programmation pluriannuelle de production d'électricité de 2009 qui prévoyait une production supplémentaire de 3 térawattheures (TWh) en 2020.

Bien que représentant 61% de la production d'EnR, l'hydroélectricité a reculé ces dernières années, confirme la ministre de l'Environnement. Les raisons ? L'augmentation des débits réservés et les règles relatives à la continuité écologique qui imposent la mise en place de passes à poissons limitant le débit turbiné ou de grilles qui diminuent la puissance, explique-t-elle. "Alors que le développement de la petite hydroélectricité est fortement ralenti depuis plusieurs années, en dépit d'un potentiel de production important sur les cours d'eau français, cet appel à projet est un signal politique fort pour accélérer l'instruction des projets et relancer la filière", se félicitent France Hydro Electricité, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et l'Union française de l'électricité (UFE) dans un communiqué commun.

Constructions nouvelles ou équipements d'ouvrages existants

Conformément au projet qui avait été mis en consultation en novembre dernier, le cahier des charges (1) prévoit que trois types de projets sont éligibles à l'appel d'offres. Le premier lot cible, pour une puissance totale de 25 MW, la construction de nouvelles installations d'une puissance comprise entre 500 kilowatts (kW) et quelques mégawatts. "Ce sont surtout les régions montagneuses qui seront concernées (Alpes et Pyrénées)", précise le ministère de l'Environnement.

Le deuxième lot concerne, pour une puissance totale de 30 MW, l'équipement d'ouvrages existants. Il comprend trois sous-lots portant respectivement sur les installations de puissance supérieure à 500 kW ayant un usage principal préexistant de navigation, d'irrigation ou d'alimentation en eau potable, les installations de même puissance sans usage préexistant et, enfin, les installations d'une puissance comprise entre 150 kW et 500 kW. "L'appel d'offres prévoit notamment d'orienter les producteurs vers l'équipement des barrages publics, ayant une fonction de navigation ou d'alimentation en eau potable. Ainsi, des barrages de navigation de VNF (2) pourraient être équipés, pour des installations de 0,5 à quelques mégawatts", décrypte le ministère.

Le troisième lot, quant à lui, concerne la réhabilitation d'installations existantes de puissance comprise entre 36 et 150 kW, dans une limite de 50 projets. Ce volet de l'appel d'offres vise en particulier la réhabilitation d'anciens moulins. "La France dispose d'un patrimoine de plusieurs milliers de moulins, installés sur des seuils en rivière, dont une partie pourrait être mise à profit pour produire une électricité décentralisée dans les territoires", justifie le ministère qui prend soin de rappeler que la réhabilitation devra se faire en conformité avec les règles relatives à la continuité écologique des cours d'eau.

Les lauréats de l'appel d'offre bénéficieront d'un contrat de complément de rémunération ou d'un contrat d'achat de leur production pour les installations de plus faible puissance. "Dans les deux cas, le niveau de rémunération sera celui proposé par le candidat dans son offre. Une prime de 3 €/MWh s'ajoutera à ce niveau de rémunération pour les projets prenant l'engagement d'un financement participatif, une pénalité équivalente s'appliquant si le lauréat ne respecte pas les critères définissant ce régime alors qu'il s'y était engagé", rappelait la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans son avis sur le projet de cahier des charges (3) rendu le 24 mars 2016.

Cadrage préalable des enjeux environnementaux

"D'une façon générale, les projets se déploieront dans le respect des enjeux environnementaux des milieux aquatiques", tient à rassurer Ségolène Royal. Un enjeu important dans la mesure où la création d'installations hydroélectriques occasionne bien souvent l'opposition de ceux qui y voient une atteinte à la préservation des caractéristiques écologiques des cours d'eau.

Le cahier des charges demande effectivement au candidat de veiller à ce que son installation soit conçue, construite et exploitée de manière à minimiser les impacts sur l'environnement (espèces, milieux physiques, paysages) et sur les usages associés à l'eau et aux milieux aquatiques. "Il s'engage également à ce que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts soient mises en œuvre (moyens techniques et financiers) et fassent l'objet d'un suivi", précise le document.

Concernant les éventuelles mesures de compensation à mettre en œuvre, le cahier des charges prévoit que le porteur de projet y procède directement mais qu'il peut aussi participer à des travaux de restauration portés par un tiers, voire faire appel à un dispositif de réserves d'actifs naturels de compensation "si de tels actifs existent au moment de l'instruction des dossiers d'autorisation des projets". En tout état de cause, la compensation devra respecter les principes d'équivalence de milieu et de gain écologique, de proximité spatiale et de suivi par le porteur de projet.

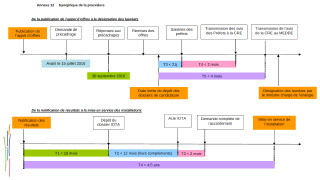

La date limite de dépôt des offres est, quant à elle, fixée au 2 décembre 2016. Leur instruction sera assurée par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) qui transmettra dans un délai de quatre mois le classement des offres à la ministre de l'Environnement qui désignera les lauréats. Les résultats devraient donc être connus fin avril 2017.