« Sur le plan national, entre 20 000 et 30 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers sont en moyenne consommés chaque année, emportant d'importantes conséquences écologiques, mais aussi socio-économiques », rappelle le ministère de la Transition écologique. Celui-ci soumet à la consultation du public jusqu'au 25 mars trois projets de décrets qui visent à décliner les objectifs contenus dans la loi Climat et résilience du 22 août 2021 dans les documents de planification régionale et les documents d'urbanisme.

Ces objectifs sont le zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050 et, de façon intermédiaire, la réduction de moitié du rythme de consommation d'espaces d'ici à 2031. « Ces engagements dessinent une trajectoire de réduction de l'artificialisation qui est progressive et territorialisée », tient à préciser le ministère pour rassurer certaines collectivités inquiètes quant à leurs possibilités de développement. « Le ZAN ne signifie pas l'arrêt de toute construction, mais doit au contraire être concilié avec la relance de la construction de logements, en particulier dans les territoires tendus », ajoute-t-il. Un projet d'ordonnance est d'ailleurs attendu en vue d'accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés.

« Pour atteindre le ZAN, la réforme engagée encourage la mobilisation des surfaces déjà artificialisées en promouvant la densification, l'utilisation des locaux vacants et des friches », explique le ministère. Pour cela, la loi Climat et résilience, avec la loi 3DS, ont mis en place plusieurs outils : la possibilité de déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme (PLU) en matière de densité, la possibilité de mettre en demeure les propriétaires de zones d'activité économique en déshérence de remettre en état leur bien dans le cadre d'opérations de revitalisation du territoire ou de projets partenariaux d'aménagement.

Définir l'artificialisation

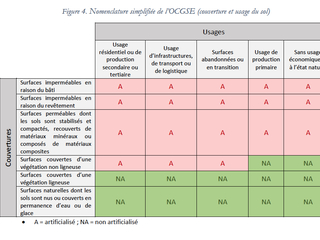

Le premier projet de décret (1) vise à affiner la notion d'artificialisation (2) des sols et à créer la nomenclature qui doit permettre de fixer et suivre la déclinaison de l'objectif ZAN dans les documents de planification et d'urbanisme. Selon la loi, l'artificialisation est définie comme « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ».

Le projet de décret précise que le suivi des objectifs de lutte contre l'artificialisation se limite aux surfaces terrestres. « Si l'artificialisation est un phénomène qui concerne aussi les espaces maritimes, seuls les espaces terrestres sont concernés par le calcul du solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces non artificialisées », explique la direction générale de l'Aménagement et de la Nature (DGALN). Le calcul de ce solde devra être effectué à partir de la nomenclature annexée au décret.

« Toutes les surfaces du territoire couvert localement par un document de planification régionale ou d'urbanisme seront ainsi qualifiées et mesurées en référence à l'une des catégories prévues », ajoutent les fonctionnaires. Le projet de décret prévoit ainsi cinq catégories de surfaces artificialisées : sols imperméabilisés en raison du bâti, sols imperméabilisés en raison d'un revêtement, surfaces dont les sols sont stabilisés et compactés et recouverts de matériaux minéraux, surfaces dont les sols sont constitués de matériaux composites, surfaces couvertes par une végétation non ligneuse à usage résidentiel ou à usage d'infrastructure.

Ce mode de comptabilité de l'artificialisation ne sera toutefois applicable qu'à compter de 2031 et ne concerne donc que l'objectif ZAN. Pour l'objectif intermédiaire à 2031, le calcul est fondé sur une notion différente, celle de « consommation d'espaces ». La loi la définit comme « la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné ». Selon celle-ci, ajoute le ministère, « le calcul de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf) s'effectue au regard, non pas des zonages du document d'urbanisme (en comptabilisant, par exemple, les nouvelles zones urbaines ou à urbaniser), mais de la consommation réelle observée, c'est-à-dire des aménagements, constructions, installations, équipements, etc., réalisés sur des espaces initialement à vocation naturelle, agricole ou forestière ».

Déclinaison dans les Sraddet

Le deuxième projet de décret (3) précise les objectifs qui doivent être déclinés dans les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet (4) ). La loi prévoit que les Sraddet (Sdrif, SAR et Padduc) intègrent une trajectoire vers l'absence de toute artificialisation nette ainsi qu'un objectif de réduction du rythme d'artificialisation par tranches de dix ans. Pour la première tranche, l'objectif ne pourra dépasser la moitié de la consommation d'espace observée sur la dernière décennie précédant la loi.

La modification de ces documents de planification doit être engagée dans un délai d'un an après la promulgation de la loi, soit avant le 23 août 2022 et achevée trente mois après, soit avant le 23 février 2024. Ces délais avaient été repoussés par la loi 3DS à la demande de Régions de France et de l'Association des maires de France (AMF). Les objectifs devront ensuite être déclinés dans un délai de cinq ans pour les Scot, et de six ans pour les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les cartes communales.

Le projet de décret précise le contenu du rapport d'objectifs et du fascicule des règles générales du Sraddet en matière de gestion économe des espaces et de lutte contre l'artificialisation des sols. Les règles générales devront fixer des cibles en hectares pour chaque partie du territoire régional identifié par la région. « Les Sraddet sont composés d'un rapport d'objectifs, qui s'imposent avec un lien de prise en compte aux documents infrarégionaux, et d'un fascicule de règles générales, qui s'imposent avec un lien de compatibilité », rappelle le ministère.

Le texte prévoit par ailleurs que les Sraddet peuvent prendre en compte des projets d'envergure nationale ou régionale, dont l'artificialisation induite sera décomptée au niveau régional et non au niveau du Scot du territoire dans lequel ils se trouvent.

Rapport sur le rythme d'artificialisation

Le troisième projet de décret (5) porte sur le rapport local (6) de suivi de l'artificialisation des sols. La loi Climat et résilience impose au maire, ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) couvert par un document d'urbanisme, d'établir un rapport sur le rythme d'artificialisation et de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur son territoire. Ce rapport doit être établi tous les trois ans.

Le décret détermine le contenu de ce rapport. Il définit un socle minimal de trois indicateurs qui doivent être pris en compte : consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf), solde entre les surfaces artificialisées et non artificialisées, évaluation du respect des objectifs de réduction fixés dans les documents d'urbanisme. Une disposition transitoire est prévue pour les indicateurs que les communes ou intercommunalités ne pourraient pas être en mesure de remplir. Certains départements ne disposeront en effet pas des données avant 2024.

« Pour établir ces rapports (…), les collectivités pourront s'appuyer sur l'ingénierie des établissements publics fonciers (EPF), des agences d'urbanisme, de l'offre de service de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), ainsi que, le cas échéant, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) », indique la direction générale de l'Aménagement et de la Nature.

Elles pourront également s'appuyer sur les données fournies par l'Observatoire de l'artificialisation des sols sur lequel le projet de décret apporte par ailleurs des précisions. Les services de l'État ont en effet mis en place plusieurs outils d'accompagnement à destination des collectivités territoriales. Ces outils sont le tableau de bord de la consommation d'espaces (7) du Cerema mis en ligne sur le site de l'Observatoire, le service de portrait de l'artificialisation des territoires (Sparte (8) ), l'outil d'aide à l'élaboration de la stratégie foncière des collectivités UrbanSimul (9) , et l'outil Otelo, (10) qui aide à estimer les besoins en logements sur un territoire.

Les services de l'État ont également publié des documents d'accompagnement. C'est le cas du Guide pratique pour limiter l'artificialisation des sols (11) , publié avant l'adoption de la loi Climat et résilience, et de la note blanche (12) sur le même thème. Le 7 janvier dernier, le Premier ministre a par ailleurs adressé une circulaire aux préfets afin de les mobiliser dans la mise en œuvre opérationnelle de ces objectifs.