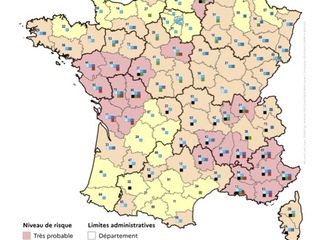

Les prévisions l'annonçaient déjà et la tendance désormais se confirme : l'été 2022 devrait être marqué par la sécheresse. La carte des territoires à risque vient d'être publiée par le ministère de la Transition écologique. Elle montre que 22 départements (1) sont à un niveau de risque sécheresse très probable (contre 16 à la même période l'année dernière), 47 probable (2) (contre 67 en 2021) et 28 possible (3) (14 en 2021).

Cette carte a été présentée à l'occasion du dernier Comité d'anticipation et de suivi hydrologique (Cash), réuni mercredi 18 mai. Créé en 2021, ce rendez-vous ambitionne de mieux anticiper les épisodes de sécheresse. « Alors que l'hiver a été plus sec que la normale et que le déficit pluviométrique s'est poursuivi en avril, la sécheresse des sols s'est installée précocement sur le territoire national », a pointé le ministère de la Transition écologique. En effet, selon Météo-France, les cumuls de pluie sont déficitaires par rapport à la normale (4) depuis septembre (à l'exception du mois de décembre) sur une grande partie du territoire. Pour le seul mois d'avril, le déficit atteint 25 % en moyenne.

De la même manière, les sols superficiels se sont asséchés sur la majeure partie du pays. En particulier en région Paca, en Corse, dans le Nord-Est et le Poitou. À l'inverse, ils se sont humidifiés sur le Languedoc-Roussillon et restent souvent humides sur le nord des Alpes et le long des Pyrénées.

Une situation des nappes préoccupantes dans certains territoires

Dans le même temps, la période de recharge des nappes a été courte. « La période de vidange a débuté dès janvier-février, avec deux à trois mois d'avance. En avril, les niveaux des nappes sont généralement en baisse, à l'exception des secteurs les plus arrosés du Sud-Ouest, d'Occitanie, de Corse et du Nord-Est, indique le BRGM dans son bulletin de situation hydrogéologique (5) . La situation est particulièrement préoccupante, avec des niveaux bas à très bas localement, sur les nappes entre Vendée, Maine et Touraine ainsi que sur les nappes de la Côte d'Azur, de Provence et du sud de la Drôme. »

Certains territoires ont déjà pris des mesures de restrictions : au 19 mai, 54 départements étaient couverts par des arrêtés sécheresse, dont 16 en alerte, alerte renforcée ou crise (Bouches-du-Rhône).

Et les scénarios de tendance climatique de Météo-France (6) pour les mois de mai et juin ne sont pas encourageants : ils continuent de privilégier un cas de figure avec des températures plus chaudes que la normale et plus sec dans le sud de la France.

Des mesures ont été prises pour mieux gérer la sécheresse, notamment un nouveau cadre réglementaire à travers le décret du 24 juin, qui prévoit pour cela des évolutions structurelles et de gestion de crise. Et lors du dernier Cash, Bérangère Abba, alors secrétaire d'État chargée de la Biodiversité, avait annoncé la préparation d'un système d'alertes personnalisées en ligne ainsi qu'un exercice national de gestion de crise, sur la base d'un scénario d'épisode de sécheresse intense consécutif à une canicule.

La création ou l'optimisation des retenues divise toujours

Toutefois, lors du dernier rendez-vous de mars dernier, le ministère de la Transition écologique n'a pas annoncé de nouvelles initiatives. « Afin de limiter les effets de la sécheresse, l'objectif est d'anticiper les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et de veiller aux enjeux d'accès à l'eau potable et de salubrité publique tout en restant attentif aux enjeux des activités agricoles et énergétiques », a-t-il seulement indiqué.

La feuille de route du gouvernement compte sur quatre « leviers » pour faire face aux risques de sécheresse : tout d'abord, un accompagnement des filières agricoles dans leur stratégie d'adaptation au changement climatique. Il vise aussi un soutien aux collectivités territoriales dans leurs initiatives pour économiser l'eau (dont la réduction des fuites et les interconnexions de sécurité entre les réseaux). Le gouvernement compte également améliorer la résilience des milieux naturels, notamment en désimperméabilisant les espaces urbains et en infiltrant à la source les eaux pluviales. Le dernier axe s'appuie sur une gestion de la ressource dans les territoires, notamment à travers les solutions fondées sur la nature, la réutilisation des eaux usées traitées et l'optimisation des retenues existantes ou la création de nouvelles.

Une orientation qui ne rassure pas France nature environnement. L'association a consulté les données du recensement agricole pour 2020 (7) et déplore l'augmentation des surfaces irriguées. « En France métropolitaine, on constate une augmentation de 14 % de la surface irriguée entre 2010 et 2020, note FNE. Certaines régions déjà en grand déficit hydrique augmentent ainsi la pression sur leurs ressources. » L'association prend ainsi l'exemple de la région Occitanie, qui voit une progression de 12,9 % de sa surface agricole utile irriguée, ainsi que des Hauts-de-France, où l'irrigation a augmenté de près de 78 % pour une surface agricole utile équivalente.

« La sécheresse actuelle nous oblige à regarder la situation en face. Il y a un vrai risque que les cumuls de nouveaux prélèvements pour l'irrigation soient incompatibles avec l'effondrement des ressources en eau disponibles, alerte Florence Denier-Pasquier, administratrice de FNE et spécialiste de la gestion quantitative de l'eau. Le changement climatique évolue vite et il est urgent d'avoir une politique beaucoup plus cohérente de gestion quantitative de l'eau. »